取扱業務(個人)

individual遺言相談室

口頭で言い残しただけでは、法律上、遺言にならない

遺言書は、財産の多い少ないに関わらず、遺産相続に関するトラブル回避のためには、誰しも作成しておくべきものです。遺言書作成をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

遺言書は誰もが書いておくべきもの

作っておけばよかった… 作っておいてくれればよかった…そんな後悔をしないために。

遺言書は、 「財産のある人が書き残すものなのでは?」と お考えの方も多いかもしれません。

しかし実際は、あらゆる場面で必要になるものです。

生前、 身内に 「自分が死んだ後、ああしておいて、こうしておいて」と言っておいたとしても、口頭で言い残しただけでは、法律上遺言とはなりません。

聞き取った側が忘れてしまうかもしれませんし、言われた通りにしてあげたくても、他の相続人が反対するとその通りにはできなくなってしまうことがあるからです。

また、遺言書は財産のことだけを書き記すものではありません。

自分の意思を、身内やお世話になった人々に伝えられる最後の手紙(愛する人へ贈るなら、 最後のラブレターでしょうか)とも言えるものなのです。

では、 遺言書がないと、どのようなことになってしまうのでしょうか。

数あるケースの中から、 その一部をご紹介いたします。

遺言書がない場合に起こる事態とは?

「子供のいない夫婦」 の場合

子供がいない夫婦で、 夫あるいは妻が亡くなった場合、亡くなった方の全ての財産が自動的に配偶者に渡るわけではありません。

亡くなった方の財産は、「配偶者相続人」と「血族相続人」とで相続します。

「血族相続人」は、亡くなった方の子供だけではありません。

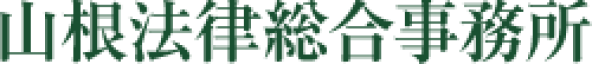

子供がいない場合には、亡くなった方のご両親やご兄弟が該当します。

もしもご兄弟が既に死亡している場合は、その子、言い換えれば、亡くなった方の甥や姪も 「血族相続人」となります。

つまり、子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、亡くなった方にご両親やご兄弟がいれば、そちらにも財産が渡ることになるのです。

親戚関係が良好ならばいいのですが、そうでない場合、 血族相続人捜しから始めなくてはならず、 膨大な時間と費用がかかる可能性があります。

また、ご夫婦の財産が自分たちの家しかないという場合には、残された配偶者が住んでいる家を完全に自分の物にするために、亡くなった方のご両親やご兄弟に代償金を払わなければならないケースも考えられます。

「自分の死後、 残された配偶者が生きていくのに困らないように」と夫婦でコツコツ築き上げてきた財産なのに、 遺言書がないと、 配偶者に全て渡してあげることができないのです。

「未婚者」 の場合

生涯独身、 あるいはわけあって独り身になった方にも、 遺言書は必要です。

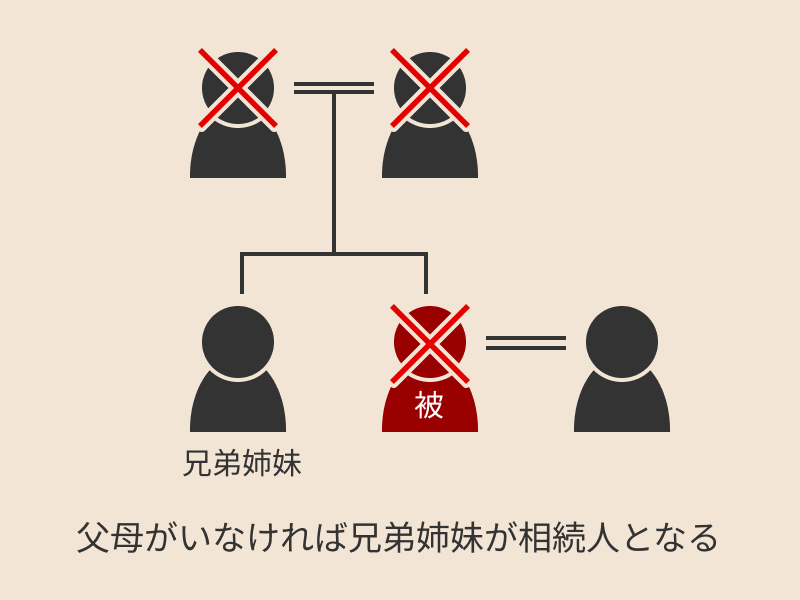

亡くなった方の財産は、 ご両親が存命ならご両親に、ご両親が既に死亡していてご兄弟しかいない場合は、ご兄弟に相続されます。

このとき、 もしもご兄弟が死亡している場合は、その子、つまり亡くなった方の甥や姪に相続されることになるのです。

親が既に死亡してしまっている一人っ子の場合、 相続人は誰もいないこととなり、 財産は全て国庫に帰属してしまう可能性が高くなります。

自分が死んだ後、 自分の財産はお世話になった親戚の叔父さんや叔母さん、いとこに渡るだろうと思っていても、遺言書がなければ、そうはならない可能性が出てきてしまうのです。

「息子の死後も嫁が面倒を見てくれている」 場合

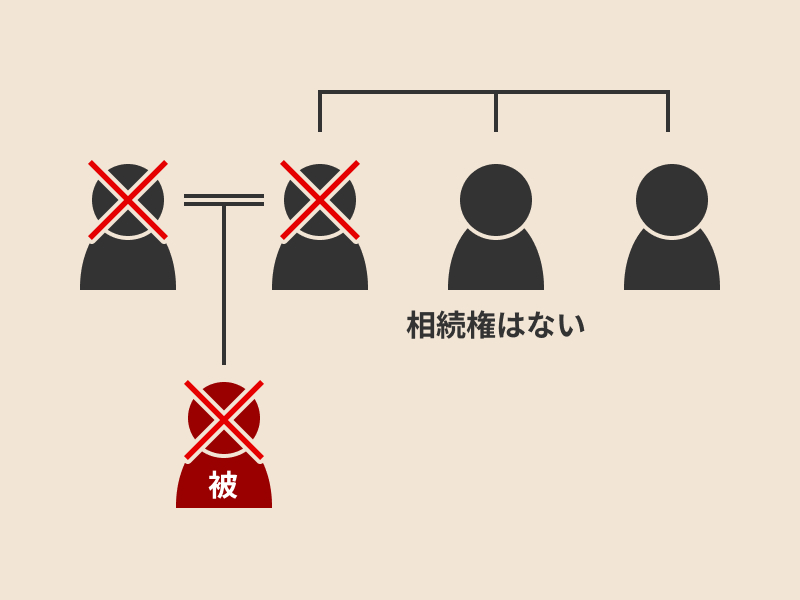

両親よりも息子が先に死亡してしまい、息子亡き後も息子の嫁が義父母の面倒を見てくれている場合を考えてみましょう。

義父母も死亡した際、息子と嫁の間に子供、つまり孫がいれば財産はその孫に相続されます。 しかし、息子の嫁には相続権がないため、財産は1円も渡りません。

また、義父母に孫がおらず兄弟がいるという場合には、義父母の財産は兄弟に渡ってしまい、息子の嫁は全く相続できないことになってしまいます。

息子の嫁を本当の娘のように可愛がっていて財産を残したいと思うのであれば、遺言書を書いておく必要があります。

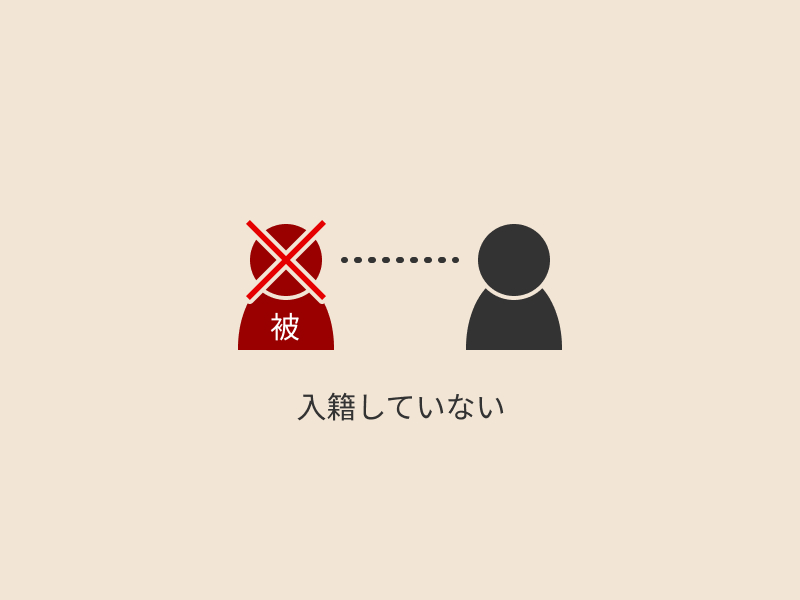

「内縁関係」 の場合

生活を共にしていて、周囲からは夫婦のように見えていたとしても、入籍していなければお互いの財産を相続することはできません。 内縁関係のパートナーに財産を残したいと思うのであれば、遺言書を必ず書いておくようにしましょう。